STEAM 作品=アウトプットを大切にする

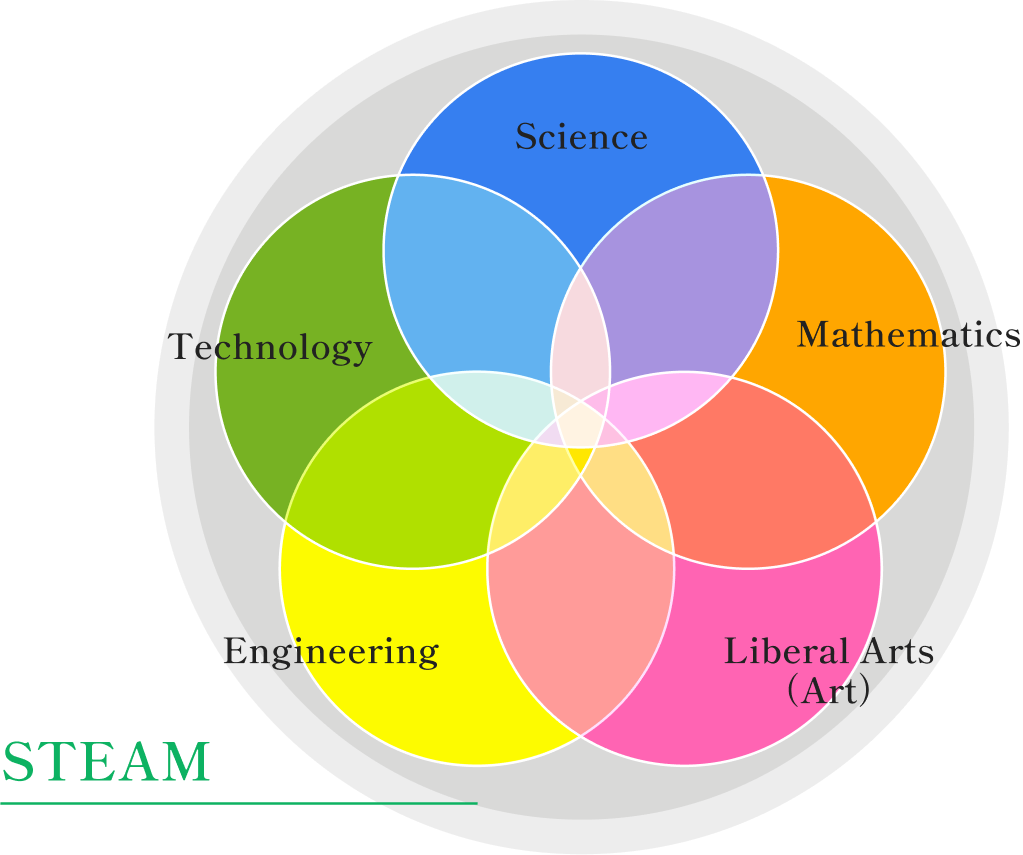

「STEAMとは、ScienceとTechnologyと...」このような説明を見ると、主に理系に関する取り組みと思われがちですが、 聖徳学園では「Arts」の部分に着目しています。 これからの時代で必要となる「自由な発想で新しい価値を生み出すクリエイティビティ」を養うためにも、相手に伝えることの難しさと楽しさを学ぶ、 つまり「アウトプット」を大切にした教育こそが、聖徳学園の STEAM の大きな特徴です。

一般的にSTEAM教育とは、S=Science、T=Technology、E=Engineering、A=Arts、M=Mathematicsの5つの頭文字を合わせた言葉ですが、本校はSTEAM教育をやろうとしてやっているわけではありません。

本校独自の教育に名前がないから、もっとも分かりやすい「STEAM」という言葉を当てはめている、と言った方が正しいかもしれません。

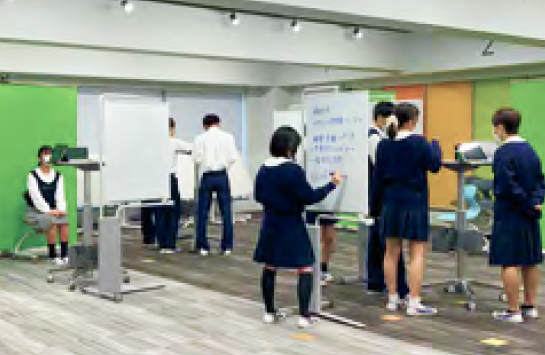

正解のない問題を考え抜く

- 考えるのに必要な「情報」を集める

- 正解のない問題を考え抜く

- お互いの考えを共有する

- 最適と思われる答を検討する

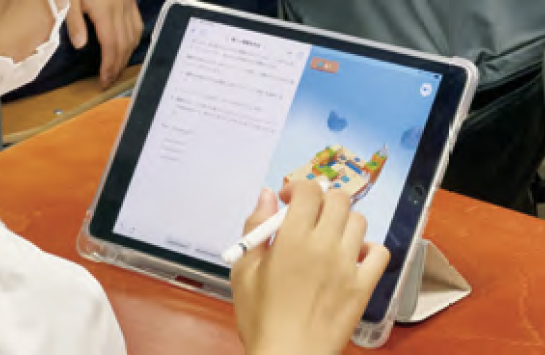

Schoolに認定

聖徳学園中学・高等学校は、全生徒一人1台のiPadとApple Pencilを用いた課題解決型学習により生徒の創造性を高めたアウトプットを重視したSTEAM教育の業績を認められ、2024年〜2027年のApple Distinguished Schoolに認定されています。

Apple Distinguished Schoolは、イノベーション、リーダーシップ、優れた教育のすべてを兼ね備えた素晴らしい学校です。Appleのテクノロジーを活用することで、生徒たちを世界へとつなげ、クリエイティビティを高め、コラボレーションを促し、生徒一人ひとりに合わせた学びを実現しています。

もっと詳しく

世界の問題を自分事として捉え、行動することの大切さ

これまでは環境問題の現状や対策に関する情報を受け取る側でしたが、国際協力プロジェクトの取り組みを通して、発言する側に。それによって受け手がどう感じているのか、どうしたら言いたいことが伝わるのかを知ることができ、世界の問題をより身近に感じるようになりました。中学の頃からポスターなどを多く作成してきたため、「より多くの人に伝えるためにはどうしたらいいか」を踏まえて活動できたと思います。今後は今回テーマとした絶滅危惧種や生態系、自然環境の保全についてさらに理解を深め、自らの手で情報発信していきたいです。

そして将来は、私たち人間と生き物が持続的に共存できるよう、課題解決に取り組みたいと考えています。

プレゼンスキルが向上し、課外活動の幅が広がりました

私たちは中学 3 年生の時、昭島市の人口増加を目的とした地域貢献プロジェクト「聖徳学園中学昭島市応援隊」という活動を行いました。 実際に現地に足を運んで歴史や魅力を学び、SNS での情報発信、昭島市のアイコンやオリジナルバッチを作成したほか、ポスターも作成し駅前のコンビニに貼っていただきました。 心掛けたのは、どういう工夫をすればより多くの人々の目に留まり、昭島の魅力が伝わるかを考えながら行動することです。 この活動は、ユネスコ国際シンポジウム「無形文化遺産の貢献~より良い学びと持続可能なまちづくりに向けて~」での発表や2022PCカンファレンス奨励賞受賞といった高い評価をいただくことができました。 聖徳学園のSTEAMの授業は、先生方が私たちのやりたいことを叶えてくださいます。 私自身、プレゼンテーションスキルが上がりましたし、現在も地方活性化や地方創生を探究テーマとした活動を行っています。

こういった取り組みは固定されているものではなく、毎年改定し、進化しています。

むしろ、あらかじめ決まったことはほぼできないのです。

なぜなら、今のやり方がその次の年も最適かは分からないからです。たとえば動画制作のアプリがバージョンアップすれば、

今までできなかったことができるようになり、新しいアイディアを与えられることもあります。

また、学年や教科がその時何を学んでいるかでテーマが決まることもあります。社会科で取り上げるテーマが、

今まさに社会で起きていることであれば、毎年変化するのは当然のことです。

このように、今何を学んでいるか、その学年にはどのようなニーズがあるか、ICTはどう進化しているかを汲み取り、学習活動としてデザインするのが教員の仕事です。教員は、時々刻々と変化する世界の中で、子どもたちが「今」何に興味があるか、「今」何を学んで欲しいかを考えています。つまり教員も生徒と同じく学習者なのです。